Neu denken über Forschung

Verfahren der akademischen Wissenschaften werden zunehmend sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wissenschaft infrage gestellt. Aufrufe zu multi-, inter- oder transdisziplinären Forschungsansätzen (Lawrence 2015; Nicolescu 2014; Rigolot 2020; Sellberg et al. 2021; Tress, Tress und Fry 2005) werden von Forschungsförderern aufgenommen, die in ihren Ausschreibungen nach grenzüberschreitender Forschung verlangen, die „disruptiv“ und „transformativ“ ist (UKRI 2023). Andere kritisieren die ausbeuterische Natur moderner Forschung und verurteilen „das Feld“ als Raum, in dem Wissenschaftler durch physische Präsenz mit dem Forschungsobjekt wertvolle Daten erschließen, gleichzeitig aber lokale Wissenssysteme abwerten und soziale sowie socio-ökologische Systeme destabilisieren (Ahmed 2012; Guasco 2022; Loboiron 2021; Tallbear 2014; Tuhiwai Smith 2021). Wieder andere betonen, dass Forschung relevanter für die Welt außerhalb der Wissenschaft werden muss – durch technologische Innovationen, Politik oder Gemeinschaftsfragen (Herrmann et al. 2023; Kramvig et al. 2023; Marabelli und Vaast 2020).

Zahlreiche alternative Forschungsmodelle wurden vorgeschlagen, um diese wahrgenommenen Mängel (oder Ungerechtigkeiten) des vorherrschenden Forschungsmodells anzugehen. Induktive Grounded Theory, bei der Erklärungen aus der Forschung heraus entstehen (Charmaz 2008; Strauss und Corbin 1998); gemeinschaftsgeleitete partizipative Ansätze, bei denen die Untersuchungsgegenstände nicht nur Daten liefern, sondern auch Fragen und Erklärungen formulieren (Castleden und Sylvestre 2023; Davis und Ramírez-Andreotta 2021; Shea 2025); offene, iterative Forschungsdesigns (Bentancur und Tiscornia 2024; Brewer 2013; Sawyer 2021); sowie kreative Forschungsmethoden, die Beteiligung von Gemeinschaften fördern und nicht-akademisches Wissen integrieren (Parsons, Fisher und Nalau 2016; van den Akker und Spaapen 2017) haben jeweils ihre Befürworter. Obwohl diese Aufrufe zum Umdenken in der Forschung unterschiedlich sind (z.B. sollte man das Öffnen der Forschung für Erkenntnisse aus anderen Disziplinen nicht mit dem Öffnen für andere Wissenssysteme verwechseln), gibt es Überschneidungen bei den vorgeschlagenen Kritikpunkten und Methoden. Beispielsweise umfasst Verran und Christies (2011) Aufruf zu „generativem Dialog“ sowohl den Dialog unter Forschern als auch zwischen Forschern und den untersuchten Gemeinschaften, wobei Forschungsfragen, Forschungspraktiken und die Produktion von Output gemeinsam gestaltet werden (vgl. auch: Horvath und Carpenter 2021). Ebenso schließt die von Tress, Tress und Fry (2005) vorgeschlagene Definition von „Transdisziplinarität“ explizit die Einbeziehung von nicht-akademischem Wissen sowie Wissen aus verschiedenen Disziplinen ein. Einen Schritt weiter in der Praxis, schlagen Bruun und Guasco (2024) vor, dass eine Neubewertung des „Feldes“ Hand in Hand geht mit einer Neubewertung etablierten Forschungsmethoden. All diese Innovationen erfordern auch die Überprüfung des institutionellen Rahmens der Forschung. Ein co-kreiertes Projekt erfordert ein langfristiges Engagement, das schwierig in Bezug auf institutionelle Verpflichtungen, Förderstrukturen sowie die Zeit und das Vertrauen ist, die in solch ein Vorhaben eingebettet werden müssen (Hermann et al. 2023). Ein solcher Ansatz ist entscheidend, um Forschung auf Prinzipien der Gegenseitigkeit und des gegenseitigen Lernens aufzubauen.

In diesen Diskussionen über „disruptive“ Forschung fehlt jedoch weitgehend die Betrachtung, wie die Zerstörung von Normen, Grenzen und Praktiken exklusiver, ausbeuterischer und monodisziplinärer Forschung auch erfordert, die Norm des schriftlichen wissenschaftlichen Outputs zu hinterfragen. Für die meisten Disziplinen ist dies der Fachartikel, in dem Forschungsfragen und Hypothesen so dargestellt werden, als hätten sie den Verlauf seit Beginn an geleitet (auch wenn sie sich im Verlauf des Projekts entwickelt haben, was in kollaborativen oder offenen Forschungsprojekten zwingend der Fall ist); die Diskussion der Methodik wird auf eine Beschreibung der Rahmenbedingungen und Verfahren zur Datenerhebung und -analyse beschränkt (idealerweise zur Replikation der Studie); und Schlussfolgerungen werden mit allwissender Gewissheit präsentiert, die eine imaginiertes „Gottes-Auge“-Perspektive widerspiegelt (im Gegensatz zur situierten Perspektive, wie sie z.B. Haraway (1988) vertritt).

Auf einer Ebene stimmt unser Aufruf, die Outputs unserer Forschung zu diversifizieren, mit dem vieler anderer. Forscher werden oft ermahnt, „etwas zurückzugeben“ an die Gemeinschaft, die ihre Forschung ermöglicht hat (z.B. Journal of Research Practice 2014), oder Einfluss zu nehmen, indem sie mit Personen (oder Beratern) zusammenarbeiten, die Expertise in Kommunikationsformen haben, die über die Wissenschaft hinausreichen, um Politikgestalter sowie die breite Öffentlichkeit zu beeinflussen (z.B. O’Loughlin 2018). Tatsächlich verlangen Forschungsförderer häufig, dass die Berechtigten sich an „Outreach“- oder „Impact“-Aktivitäten beteiligen. Dieses „Outreach“ wird jedoch meist als eine externe Aktivität verstanden, die nach Abschluss der Forschung und zusätzlich zur „wissenschaftlichen“ Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt. Wie Hawkins (2021, 2) in Bezug auf Aufrufe für Künstlerinnen und Künstler, an Forschungsprojekten mitzuarbeiten, bemerkt, sehen die Kunstschaffenden in solchen „Kollaborationen“ allzu oft Kunstpraktiken nur als Verbreitung und vielleicht öffentliche Beteiligung, nicht aber als Forschungs- oder sogar Forschungsmethodik.

Wir lehnen diesen utilitaristischen, transaktionsbezogenen Ansatz zur Erweiterung der Outputs aus zwei Gründen ab. Erstens reduziert er den Künstler auf ein Werkzeug und ignoriert die Tatsache, dass Künstler – wie ihre nicht-künstlerischen Gegenstücke, wenn auch auf andere Weise – Forschungsagenda entwickeln, Daten sammeln und Ergebnisse produzieren, um ihre Erkenntnisse im Vergleich zu etablierten (oder umstrittenen) Wissensbeständen zu synthetisieren und zu kommunizieren. Zweitens, damit verbunden, lenkt er Forscherinnen und Forscher davon ab, zu hinterfragen, wie unterschiedliche Weisen der Definition, Verarbeitung und Kommunikation von Verständnis dazu genutzt werden können, das, was gemeinhin als „wissenschaftliches Wissen“ oder „akademische Outputs“ bezeichnet wird, neu zu gestalten.

Was würde es bedeuten, wirklich anders zu forschen – nicht nur mit anderen Methoden, für andere Zwecke, über mehrere Disziplinen und Perspektiven hinweg (innerhalb und außerhalb der Wissenschaft), sondern auch andere Outputs zu produzieren? Ein Beispiel ist die Bawaka-Community, eine Gruppe von indigenen und settler-Australiern, die seit 2007 im Fokus hat, das transformative Potenzial indigener Tourismusinitiativen zu stärken, Selbstbestimmung voranzutreiben und durch die Kommunikation von Yolngu-Wissen für nicht-indigene Zielgruppen interkulturelle Verständnisse zu fördern („Bawaka Collective“, o.D.). Das Besondere an Bawaka ist nicht nur die Langlebigkeit, sondern auch die spezielle Autorenschaftsstruktur: Nach den Yolngu-Idealen, bei denen Gemeinschaften (inklusive des Landes) die Träger und Erzähler von Geschichten sind, ist der erste Autor auf den meisten Veröffentlichungen Bawaka selbst, gefolgt von einer Vielfalt von indigenen und settlerischen Mitwirkenden. Die „Outputs“, egal ob wissenschaftliche Artikel, populärwissenschaftliche Publikationen für Nicht-Indigene oder kreative Produktionen wie Webarbeiten, sollen Yolngu-Perspektiven transportieren, die individuelle Autorschaft und westliche Ontologien dezentrieren (Bawaka Country et al. 2015). Radikalster Ansatz ist die Nutzung des wissenschaftlichen Artikels, um Themen zu kommentieren, die normalerweise nicht in den Bereich „Indigene Studien“ fallen, aber durch eine indigene Perspektive in Frage gestellt werden können, z.B. ihre Arbeit zur Governance im Weltraum (Bawaka Country et al. 2020)).

Wir erwähnen dieses Beispiel nicht, um zu suggerieren, dass wir eine langfristige Übersetzungs- und Empowerment-Arbeit wie das Bawaka-Kollektiv leisten. Doch genau wie die Erfahrungen der settler-armen Forscherinnen und Forscher von Bawaka beim Arbeiten mit unterschiedlichen Wissensweisen sie dazu geführt haben, nicht nur andere Fragen zu stellen und anders zu beantworten, sondern auch anders zu produzieren, haben auch die Mitglieder des Exploring Arctic Soundscapes-Projekts erkannt, dass dieses Projekt eine andere Art von „Output“ erfordert, sei es ein wissenschaftlicher Artikel, eine musikalische Komposition oder ein Gemeinschaftstreffen. Diese Art der Produktion vereint die Sensibilitäten und Stile des Autors und des Komponisten, des Wissenschaftlers und des Künstlers, des Forschenden und des Forschenden.

Das folgende Schreiben – das selbst eine Art „Output“ ist, der neben den Kompositionen, Konzerten und Gemeinschaftsevents des Projekts steht (statt darüber zu stehen) – ist nicht nur eine „Gottes-Auge“-Beschreibung und Bewertung der Effektivität eines Experiments, wie Klanglichsein an Ort Brücken zwischen Disziplinen und Communities bauen kann. Diese Schreibweise soll das leisten. Doch in Anlehnung an Haraways (1997) Mahnung, die Geschichte, die Erzählung der Geschichte und die Erzählung ihrer Produktion zu verbinden, ist dieses Schreiben ebenfalls Teil des Experiments: eine von vielen Episoden in einem zirkulären, prozessorientierten Modus, bei dem die Grenzen zwischen Forschungsdesign, Forschungspraxis und Forschungsergebnissen – ebenso wie zwischen Forschenden und den Untersuchten sowie zwischen unserem kollektiven und individuellen Selbst – verschwimmen.

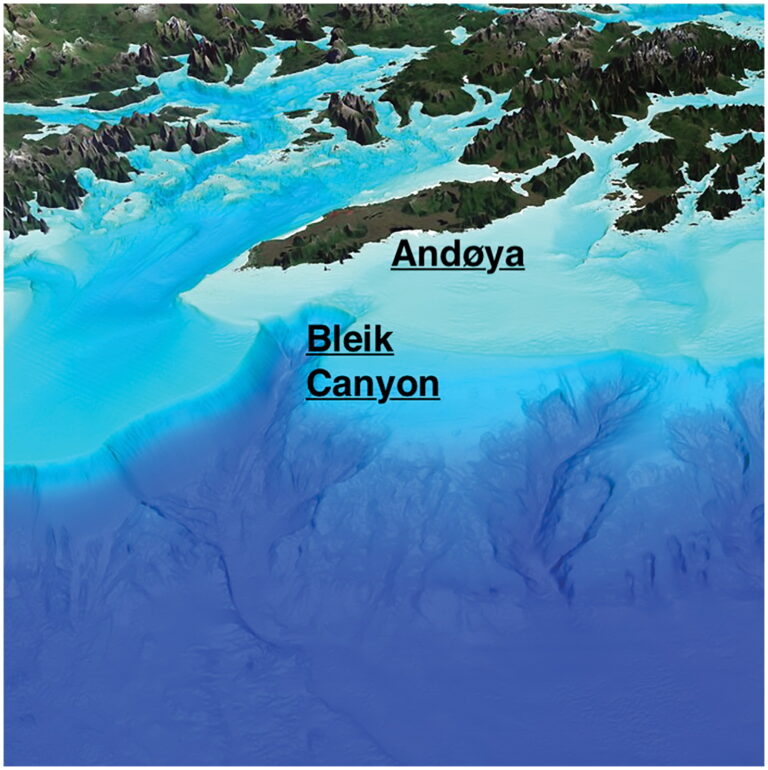

Das folgende Schreiben soll auch keine umfassende oder sogar synthetische Darstellung der gehörten Klänge oder der durch unsere Feldbegehungen in Andøya inspirierten Klänge sein. Dafür verweisen wir den Leser auf Programmnotizen eines Konzerts im Jahr 2023, bei dem die beiden bislang wichtigsten Kompositionen des Projekts – Ábifruvvá und Bleikdjupet – aufgeführt wurden (Musicon 2023), sowie auf eine Live-Aufnahme von Ábifruvvá aus jenem Konzert (Mainly Two 2023). Vielmehr liegt der Fokus dieses Artikels auf unserer Methode, im Sinne von Law (2004), die als komplexes und „chaotisches“ Gefüge an Praktiken verstanden wird, die helfen, die Verflochtenheit der sozio-materiellen Welt herauszuarbeiten.

Angesichts unseres Schwerpunkts, dass „Output“ ein Prozess und kein Produkt ist, erkennen wir auch Peer-Review als Teil dieses Prozesses an – nicht, um es zu verstecken oder durch „Korrekturen“ zu überdecken, sondern um es durch einen generativen Dialog einzubinden. Bei der Ersteinreichung dieses Artikels bei GeoHumanities bemängelte ein Gutachter, dass wir mehr Details als notwendig enthalten und in unserer Diskussion, wie wir miteinander im Feld interagierten (oder eben nicht), „zu anekdotisch“ seien. Doch diese Reflexion über unsere „Feldarbeit“ sollte (und soll weiterhin) nicht nur den Kontext der Forschung verdeutlichen, sondern auch den Ort, den wir in dem Sinne nach Massey (1994) als Montage unserer individuellen und kollektiven Bewegungen durch Raum und Zeit verstanden haben – den Forschungsort, den wir durch unsere Interaktion mit Andøya, einschließlich seiner Klänge, geschaffen haben. Ein anderer Gutachter schrieb: „Der Punkt, dass das Team Struktur und Fragen aufgeben wollte, um die Kreativität freizusetzen, klingt sehr nach einer Amateur-Feldexpedition.“ Vermutlich war es das auch! Doch das Ziel eines dérive ist nicht die resultierende Karte, sondern das Erlebnis, sie zu machen, sowie die Erzählung dieses Erlebnisses. Unser Ziel in diesem Artikel ist es, genau dieses Erlebnis zu reproduzieren, während wir auch darüber reflektieren.

Dieselbe Begutachterin bemerkte: „Eine Dokumentation der Aktivitäten wäre entweder interessant oder frustrierend.“ Wir möchten denken, dass es beides wäre: frustrierend in seinem langsamen Erkunden der Feinheiten einer Feldarbeit, die von sieben Menschen durchgeführt wird, die sich kaum kennen und keine einheitliche Forschungsfrage haben, aber auch interessant, weil allmählich eine semi-lineare Geschichte entsteht und überraschende Zwischenfälle den Grundrauschen durchbrechen. Wäre dieser Artikel ein Dokumentarfilm, so würde er vermutlich dem Genre des „Cinema Verité“ entsprechen: Ein Streifen, der durch die Zeit und den Raum führt, die wir im „Feld“ kreieren, während Autoren, Künstler und Komponisten voneinander lernen – nicht nur über die Klänge des Forschungsortes, sondern auch darüber, wie wir zuhören, interpretieren und unsere Gedanken sowohl textlich als auch akustisch kommunizieren. Oder bei einer anderen Analogie: Es wäre eine Polyphonie wiederholender und linear fortschreitender Melodien, die sich gegenseitig ergänzen und informieren, aber niemals zu einer einzigen Geschichte verschmelzen.

Dies führt uns zur zentralen Erkenntnis, die aus unserer Reflexion des Experiments hervorgeht: Damit Forschung tatsächlich „disruptiv“ sein kann, muss das „Feld“ nicht nur als Raum für Datenerhebung oder Hypothesenprüfung verstanden werden, sondern als multiple Räume, die durch die sich entfaltende Produktion von sich ständig wandelnden Forschungsfragen, Erhebungs- und Auswertungstechniken sowie Output-Strategien geformt werden – wobei diese Elemente sich gegenseitig beeinflussen. Dafür ist es notwendig, über Forscher:innen hinweg zuzuhören, die Agentur menschlicher und mehr-als-menschlicher Akteure zu beachten, offen und respektvoll gegenüber vielfältigen Ausdrucksweisen zu sein und Hierarchien und Wissensordnungen zu berücksichtigen.