重新思考研究

學術界內外對於既定研究方式的質疑日益增加。針對多學科、多局域乃至跨學科的研究需求(Lawrence 2015;Nicolescu 2014;Rigolot 2020;Sellberg 等2021;Tress、Tress 和 Fry 2005)已被研究資助機構所採納,其徵案範圍追求「顛覆性」與「轉型性」的跨域研究(UKRI 2023)。另有聲音批評當代研究的提取性本質,譴責「現場」為學者利用實體在場獲取有價值資料的空間,同時貶值地方知識體系並動搖社會與社會生態系統(Ahmed 2012;Guasco 2022;Loboiron 2021;Tallbear 2014;Tuhiwai Smith 2021)。還有人強調研究應遠離宏大理論的推進,更應直接服務於外部世界,如提供商業與政策創新科技,或推動邊緣化群體的賦能(Herrmann 等2023;Kramvig 等2023;Marabelli 與 Vaast 2020)。

為因應這些被認為不足或不公的現象,提出了多種替代理論模型,包括由資料本身生成解釋的歸納基礎理論(Charmaz 2008;Strauss 和 Corbin 1998);社群主導的參與式方法——由研究對象共同設定問題與解釋(Castleden 和 Sylvestre 2023;Davis 和 Ramírez-Andreotta 2021;Shea 2025);開放式迭代研究設計(Bentancur 和 Tiscornia 2024;Brewer 2013;Sawyer 2021);以及促進社群參與且融入非學術知識的創意研究方法(Parsons、Fisher 和 Nalau 2016;van den Akker 和 Spaapen 2017),這些皆有其支持者。儘管這些呼召重新思考研究的不同訴求(如:不應將知識視為單一來源,也不應將跨學科與融入多元知識體系混為一談)有所區分,但彼此之間的批判與方法仍有交集。例如,Verran 和 Christie (2011) 所倡的「生成對話」涵蓋研究者之間以及研究者與研究對象間之對話,研習內容、研究設計與產出皆為共創(另見 Horvath 和 Carpenter 2021)。Tress、Tress 和 Fry (2005) 所定義的「跨界」更明確強調融入非學術知識及多元學科的內容(不同於 Nicolescu 2014 的界定)。轉向研究實踐,Bruun 和 Guasco (2024) 建議重新檢視「現場」,須與既定研究方法一併反思。這些創新都牽涉到研究的制度背景,也要求長期承諾與資源投入,然而在機構、資金與時間的限制下,建立彼此的信任與互惠學習更為關鍵(Hermann 等2023)。

值得注意的是,這些藍圖中往往忽略一點:打破規範、邊界和專屬、提取、單一學科研究的常規,必須同時打破傳統學術成果的範疇。對多數學科而言,這即是期刊論文,其中研究問題與假設似乎是自始至終的主導,但若是共同創作或開放式研究,這些問答常在演進中。研究方法論的討論也僅限於描述產出背後的背景與流程(以便重現),而結論則以全知己視角(類似「上帝之眼」)呈現(反對 Haraway 1988 等所提倡的情境立場)。

從某個角度來看,我們呼籲多元化研究產出的理念,與眾多學者的聲音不謀而合。研究者經常被提醒要「回饋」社群(如《研究實踐》2014),或透過與具有跨界傳播專長的個人(或顧問)合作產生影響力,以影響政策制定者與公共(如 O’Loughlin 2018)。事實上,研究資助機構亦常要求獲資者進行某種「普及」或「影響力」活動。然而,這種「普及」多半是事後的外部行為,與學術的正式發表同時進行。Hawkins (2021, 第2頁) 指出,針對藝術家合作的呼籲,參與「合作」的藝術家往往將「藝術實踐」視為傳播或公共參與,而非「研究」或「方法」本身。

我們反對這種工具性、交易性的擴展產出方式,原因有二。首先,它將藝術家變成工具,忽略了藝術家——與非藝術家不同而方式不同——同樣有制定研究議程、蒐集資料、產生並傳達其發現的能力;其次,這也偏離了對於不同定義、處理與傳達理解的可能性,如何用來重新塑造所謂的「學術知識」或「學術成果」的反思。

真正以不同方式進行研究,不僅在方法、目的與跨學科(或非學術)視角上有所改變,更在於產出也須不同。以 Bawaka 團體為例——由澳洲原住民與定居者組成,自2007年起致力於原住民引領的旅遊,旨在促進社群強化、自決進程與跨文化理解,透過傳達 Yolngu 知識(Bawaka Collective, n.d.)。Bawaka 的特色不僅在於長久運作,更在於其作者結構。結合 Yolngu 理想,即社群(包含土地)是故事的持有者與講述者,大多數出版物的第一作者是 Bawaka 土地,隨後是不同的原住民與定居者作者。這些產出,不論是學術文章、面向非原住民讀者的普及性刊物,或是傳達知識的材料作品(如編織工坊),都旨在轉譯 Yolngu 的視角,擺脫個人作者 (as) 像西方主流理想的「個人作者」與巿場範式的範疇(Bawaka Country 等 2015)。甚至更激進的是,Bawaka 團體運用學術文章的平台,針對通常不屬於「原住民研究」範疇的議題發表意見,這些議題甚至具挑戰新興法律規範的潛力(如其關於外太空治理的文章,Bawaka Country 等 2020)。

我們提及此範例,不是說我們在從事和 Bawaka 團體同樣的長期轉譯與賦權工作,而是想說明,正如 Bawaka 團隊結構及跨知識體系的經驗,這項探索北極聲景的專案也同樣需要不同思維「產出」的方式——不論是學術期刊文章、音樂作品,或社群活動——這都融合了我們彼此多元的意識與風格,由作者、作曲家、學者與研究者、受訪者共同產出。此種「產出」方式揉合了我們的敏感度與風格,並挑戰傳統的界線——研究、實踐與關係間的模糊界線。這也是一種實驗、一個循環、以流程為核心的章節,讓問題、方法與身份在此流動與重塑,就像一首永不停息的不協和多聲部奏鳴曲。

因此,本文所描述的文字,不僅僅是對現場、對聲音的抽象描述與評估,更是對該探索經驗的反思——這種經驗不僅包括我們如何用聲音探索社會與物質的連結,也包含我們如何透過文字、藝術共創,共建理解的可能性。根據 Haraway (1997) 的提醒,我們將故事、敘述與產生過程融為一體,這樣的文字,與我們的藝術作品一樣,也是一個實驗:它是循環、以過程為本、模糊研究設計、實踐與產出之間的界線,也模糊研究者與研究對象間、我們集體與個人身份之間的界限。

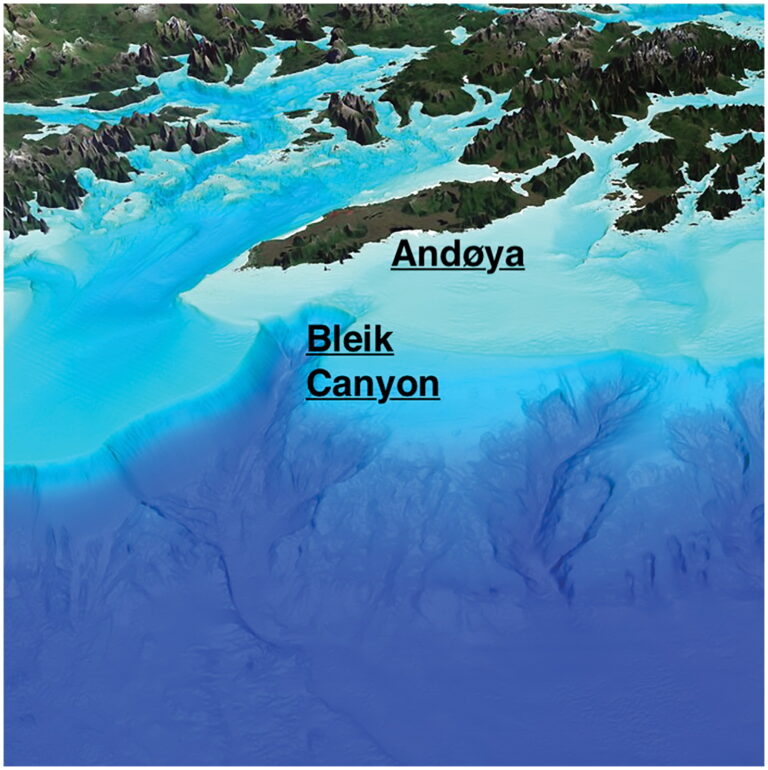

接下來的文字,並非旨在全面、甚至是綜合地描述我們在安多亞所聽到或受到啟發的聲景。相對而言,我們建議讀者參考2023年一場音樂會的節目說明,該場演出展演了兩個至今為止的主要作品——《Ábifruvvá》和《Bleikdjupet》(Musicon 2023),以及同一場演出的《Ábifruvvá》錄音(Mainly Two 2023)。本文的重心在於反思我們的研究方法,就像 Law (2004) 用詞,這是一套探索社會物質世界交織糾結的複雜與「雜亂」的實踐方法。

由於我們強調「產出」是一個過程,而非單一結果,我們也將同行評審視為過程的一部分,不是用來「修正」而是透過生成性對話進行參與。在向 GeoHumanities 提交初稿時,一位審稿意見認為我們提供的細節過多,且討論我們在現場的互動(與不互動)偏「軼事性」。但我們的「現場工作」不僅是為了描述背景,更是描述我們共同創造的研究「空間」——就像 Massey (1994) 所用,將我們的個人與集體軌跡在空間與時間中拼貼成一個蒙太奇。它是我們透過用心互動與聽取安多亞聲景而產生的研究「空地」。

同樣那位審稿也指出:「紀錄這段活動的紀錄片,要不就讓人感到趣味盎然,要不就令人沮喪。」我們認為,或許它會兩者兼具:在慢慢探索七位研究者在陌生環境中的步伐時,令人沮喪,因為彼此彼此並不熟識,更沒有一個明確的研究問題,但也可能因逐步浮現的故事,或驚喜的插曲,令人在平淡的旋律中感受到趣味。如果這篇文章是一部紀錄片,它將屬於「電影寫實」類型,漫步於我們在「現場」創造的時空中,藝術家與作曲家相互學習,不僅關注研究場域的聲景,也在聆聽、詮釋、傳達我們的思想——文字上與聲響中。也或許,更貼切的比喻是,這是一種多聲部的旋律,反覆進行,線性發展,彼此呼應但又未必融合成單一敘事。

這也引出我們從這次實驗反思中所得的核心結論:要使研究真正「顛覆傳統」,不僅是「現場」作為資料收集或假設驗證的空間,更須理解為由不斷展開的研究問題、資料收集與詮釋方法,以及產出策略共同塑造的多重空間,這些元素彼此之間互為因果。這需要在研究者間進行聽與理解,尊重人與非人因素的能動性,接受多樣的表達方式,並注意知識的層級差異。